こんにちは、川崎市宮前区リフォーム会社の柳澤です。

外壁の塗り替えをご依頼いただくお客様の中で、どんな色を選ぼうか悩まれる方も少なくありません。以前に比べて、格段に色の種類や質感が豊富になったことはもちろん、現状の外壁と全く違う色の塗料を重ねて塗ってもきれいに仕上げられることも選択肢の幅を広げています。そこで今回は、外壁の色が住環境や気分に及ぼす影響など、外壁の色から受ける心理的な効果から解説したいと思います。おうちの外観とご家族の気分を一新させる外壁塗替の検討をはじめてみませんか。

再塗装が大切な理由

これまでのブログでもお伝えしてきましたが、外壁の再塗装がどうして重要であるかにつてポイントのみ復習してみましょう。

過去ブログも合わせてご覧ください!

①不具合をそのままにするとさらに状態が悪くなる可能性がある

塗装の塗膜は紫外線や気象条件によって徐々に劣化し、撥水効果の低下や、傷やひび割れなどの被害を避けることはできません。これらの不具合を放置すると、雨漏りが起きたり、構造材や断熱材などの建物内部の損傷を引き起こしたりといったさらに深刻な問題に発展してしまう可能性があります。再塗装時には、建物全体を入念に点検するので、不具合の早期発見、早期補修につなげられます。

②美観が損なわれる

経年劣化により塗装の色褪せが起きたり、表面の艶がなくなったりすると、建物全体の美観が損なわれます。ガーデニングなどおうち周りの環境をどんなに整えていても、おうち本体の美観が損なわれていては、魅力が半減してしまいます。

③資産価値が落ちてしまう

将来的に売却を考える場合、定期的にメンテナンスされたおうちであることは、購入者にとって重要な要素です。外壁の再塗装は、おうちを良好な状態に保ち、資産価値を維持するためにも重要です。大切に暮らしてきたことを証明できるメンテナンス履歴があれば購入時の大きな決め手となります。

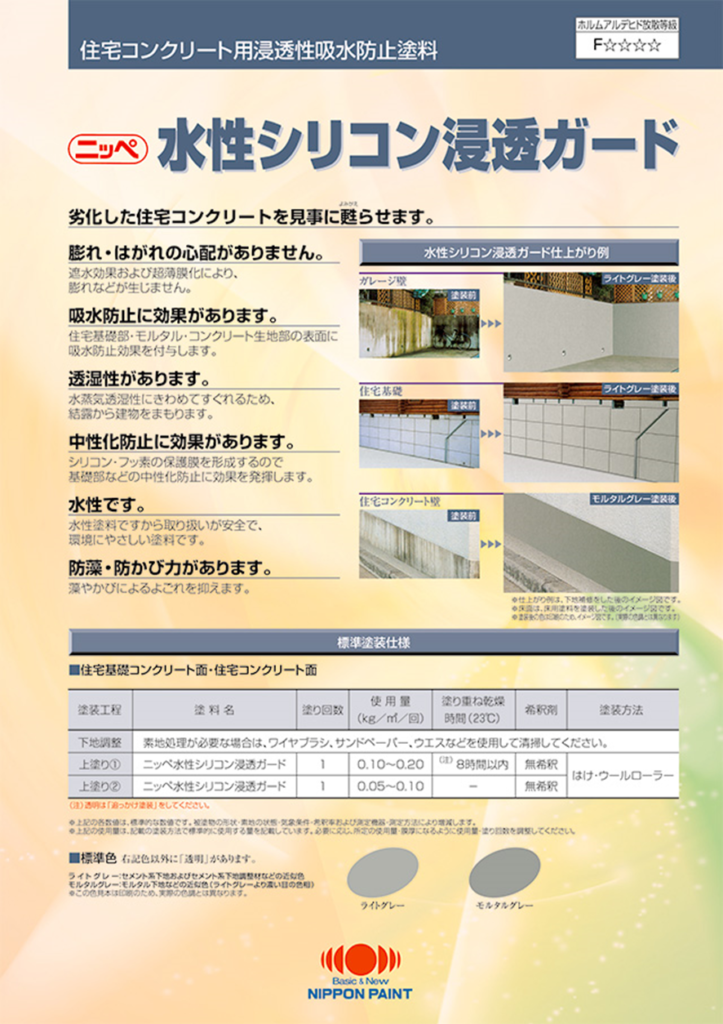

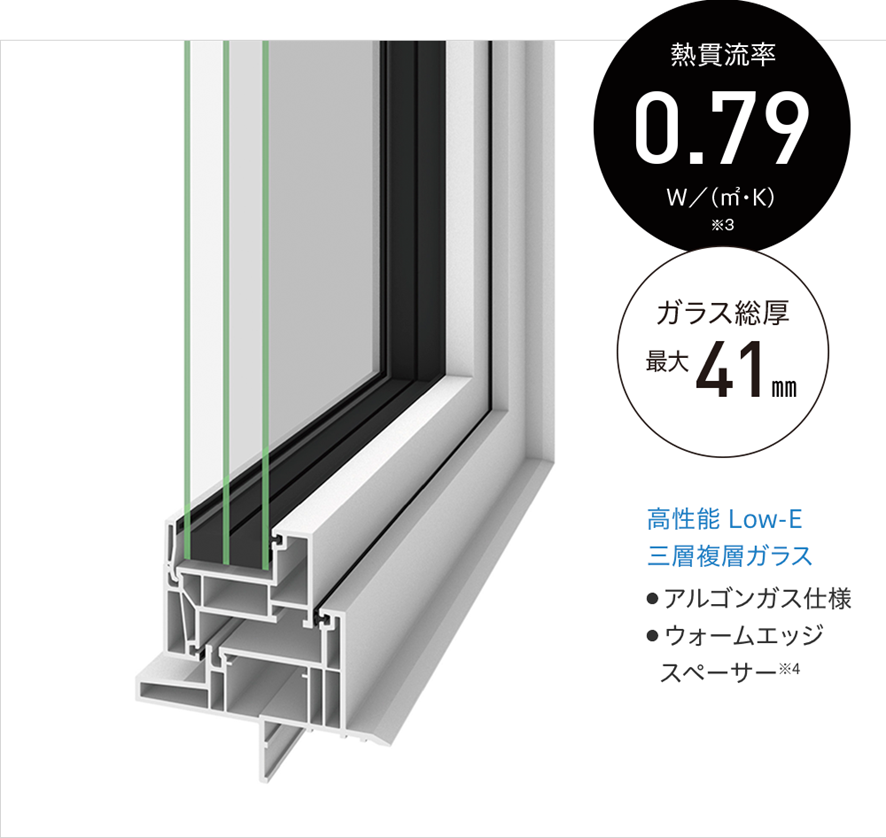

④機能を持った塗料もある

最新の塗料には、遮熱や断熱効果のあるものや、コケのつきづらいもの、雨で汚れを落とす効果のあるものなど、様々な機能を持ったものがあります。再塗装の際は、お住まいの地域の特性に合わせたものを選ぶと、おうちの快適性アップや省エネ効果など多くのメリットを感じられます。

心理学から考える外壁の色選び

外壁再塗装時に使用する塗料の色について、色の及ぼす心理的効果から考えてみましょう。

色彩心理学とは

色彩心理学とは、色によってどのような心理的作用が与えられるのかを研究する学問です。色は、色相(色合い)彩度(鮮やかさ)明度(赤るさ)の3つの要素の組み合わせによって成り立っています。外壁の色選びにおいて、この理論をもとにどのような効果が期待できるかについて紹介します。

<h3>あたたかみを感じる色と涼しさを感じる色</h3>

あたたかさ、涼しさに関係するのは色相と彩度です。

暖色である赤やオレンジは温かみを感じさせ、寒色である青や緑は涼しい印象があります。

また、これらの印象は彩度が高いほど大きな影響があります。

ただし、当たり前ですが、感じられる印象が変化するだけなので、外壁の色によって、おうちの室内温度に直接的な影響はありません。

<h3>興奮を感じる色と落ち着きを感じる色</h3>

興奮度に関係するのは、色相と彩度です。

暖色である赤やオレンジは、エネルギッシュで情熱的な印象を与え、寒色である青や緑はリラックス感やクールな印象です。

また、これらの印象は彩度が高いほど大きな影響があります。

これをおうちの外観で活用すると、赤やオレンジのおうちは、周囲でも目立つ存在となりやすく、青や緑のおうちは穏やかな雰囲気を醸し出します。

前に出て見える色と後ろに下がって見える色

進出度に関係するのは、色相と明度です。

赤や黄色は、前に飛び出すように強調されて見え、青や紫は遠くにあるように感じられます。

明度が高く白に近い明るい色程、大きな影響があります。

これをおうちの外観で活用すると、玄関回りや窓周り、飾りを入れた箇所など、アクセントとしたい部分に進出色を使用し、全体の壁面は後退色を使うなど、全体のバランスをとるのに役立てましょう。

膨張して見える色と収縮して見える色

膨張収縮に関係するのは、明度です。

明度が高い色は膨張して大きく、明度が低い色は収縮して小さく見せる効果があります。

これを外壁の色に活用すると膨張色は建物を大きく見せ、収縮職は建物を引き締まって見せる効果があります。

重く見える色と軽く見える色

重量感に関係するのは、彩度と明度です。

濃い色や暗い色は重厚感を与え、薄い色や明るい色は軽やかな印象を与えます。

黒と白を比べると見た目から想像する印象は、黒の方が白より1.87倍重く見えるという研究結果もあると言われています。

これをおうちの外観で活用すると、濃い色や暗い色を使うとどっしりとした高級感が感じられやすく、薄い色や明るい色を使うと軽やかで開放的な雰囲気を与えます。

柔らかい色と硬い色

柔らかさに関係するのは、彩度と明度です。

彩度が低い色や明度が高い色は柔らかく見え、彩度が高い色や明度が低い色は硬そうに見えます。

これをおうちの外観で活用すると、柔らかい色を使うと優しく穏やかな印象を与え、硬い色を使うとシャープでモダンな印象を与えます。

派手な色と地味な色

派手さに関係するのは、彩度です。

彩度が高いと派手な印象を強く受け、彩度が低いと地味な印象を感じます。

これをおうちの外観で活用すると、派手な色を選ぶと、地域でも目立ちやすい印象を与えますが、地味な色を選ぶと、お庭の緑や周囲の自然と調和させやすくなります。

まとめ

外壁の色選びが住宅に与える心理的な印象について、紹介しました。外壁の色選びは、美観だけでなく心地よさやオリジナリティを出すためにも重要な要素です。しかし、建物外観の統一感を得るためには、外壁の色だけでなく、素材や周囲の環境との調和も考慮することが重要です。例えば、使用する素材の風合いを生かす色合いや素材感と相性の良い色選びは欠かせません。また、お住まいの地域によっては周辺の風景やご近所のおうちや街並みとの調和も考慮が必要とされる場合もあります。

総合的に検討して理想的なおうちの外観を実現しましょう。外壁の塗装にご興味をお持ちの方はお気軽にご相談ください!

色の選び方や塗料の選び方については、過去ブログも合わせてご覧ください!

外壁・屋根塗装の選び方:艶ありと艶なしのメリット・デメリット

リフォームは「マサキホーム」までご用命ください!

リフォームを満足いくものにするためには、事前のヒアリングが重要です。マサキホームでは経験豊富なスタッフが丁寧にヒアリングや現地調査の上、お客様のニーズに合わせた提案を行なっています。丁寧な施工を心掛け、アフターフォローも万全の態勢を整えています。信頼と実績ではどこにも負けません!

工事内容、費用や日程についてなど、気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

◆リフォームに関する、ご用命・ご相談等は、下記にお問い合わせ下さい。

◆お見積り無料『HPを見た』とお話いただければweb限定価格で対応させていただきます。

フリーダイヤル 0120-910-615

メール masakihome117@icloud.com (24時間対応)

マサキホーム株式会社 担当 山根迄